Vous parler de lui, avec seulement quelques mots jetés à l’emporte-pièce sur cette feuille, est un bien pénible tourment ; c’est comme demander à un peintre d’exprimer un paysage sans qu’il puisse tremper son pinceau dans la couleur, à un poète de négliger ses vers, à un musicien de taire ses meilleurs arpèges. Comme je ne suis ni peintre, ni poète, ni musicien, je vais essayer, tout au long de cette dissertation, de vous le faire mieux connaître. Et n’en déplaise aux détracteurs, la longueur de ce texte est proportionnelle à l’Amitié inextinguible que j’ai pour mon pote.

Nous étions amis depuis l’enfance ; je passais mon temps à adoucir ses angles si vifs et, lui, de son côté, me refilait un peu de son courage et de sa folie ; c’était notre équilibre pour tout ce que nous entreprenions. Au fil des années, nous avions bâti une solide amitié, et nous n’avions pas de secret l’un pour l’autre. Quand je lui expliquais mes problèmes, il ne disait pas : « Comment t’es-tu débrouillé pour te foutre dans pareilles emmerdes ?... », non, c’était : « Comment vais-je procéder pour t’en sortir… » qui l’occupait. Là est toute la différence entre un copain et un ami. Il tentait de les résoudre, il établissait des véritables stratégies, il entretenait mes souvenirs pour que je ne pardonne pas trop facilement ; jamais il ne se moquait. Quand c’est lui qui m’exposait ses soucis sentimentaux ou autres, ils devenaient les miens. Tous les deux, on partageait des grandes heures de discussion, de celles qui parlent des astres fabuleux, intouchables, et de la seule chance qui peut les relier ; de celles encore qui animent les illusions jusqu’à ce qu’elles deviennent réelles ; devant une bonne bouteille, on refaisait le monde avec nos plans de comète, aux finitions naturellement sensationnelles…

Divorcé, il vivait une passion amoureuse, épisodique et compliquée, avec une femme en instance de séparation. En coup de vent, quand elle venait chez lui, comme les écoutilles d’un bateau avant une bataille, il fermait tous les volets, et malheur à celui ou à ceux qui venaient le déranger ; pendant quelques heures, même ses enfants étaient persona non grata. De toute façon son portail restait clos, il ne répondait pas au téléphone, ni aux hypothétiques sollicitations qui eussent pu activer sa sonnette d’entrée. Dans son antre cadenassé, l’après-midi était entièrement consacré à sa dulcinée. Pour compliquer l’affaire, pendant l’hiver, il avait perdu son chien qu’il adorait tant et, comble de malédiction, sa maman était décédée en début d’année. C’était comme si son destin s’acharnait sur lui pour connaître ses limites.

Aussi, avec le début de sa cinquantaine sonnant, il battait de l’aile, mon pote, ne sachant plus trop où se situer, avec tous ses repères qu’il retenait avec des bouts de ficelle ou qui se détachaient irrémédiablement. Pourtant, cachant sa véritable image et son désarroi latent, il était sur tous les fronts, tel un preux chevalier guerroyant sur ses champs de bataille. Au boulot, il tenait une place à responsabilité qui réclamait toutes ses compétences ; avec ses médicaments et ses antidépresseurs, il était en surdosage ; il surveillait de près la scolarité de ses enfants de vingt ans. Et sa chérie… sa chérie, malgré son éblouissement, il savait bien qu’elle n’avait pas le même grand amour que le sien. Toujours sur le fil du rasoir, éternel écorché vif, avec lui, jamais rien n’était simple…

Vivant encore dans le Var, j’appris fortuitement par une de mes filles que Neil Young passait à la Halle Tony Garnier, à Lyon ; elle avait vu une affiche collée, ici ou là, vantant la présence du folk singer sur le sol français. L’idée ne fit qu’un tour dans ma tête ; on vérifia la véracité de cette publicité sur Internet : les dates correspondaient. Telle une étoile filante en tournée mondiale, le guitariste canadien était effectivement de passage dans notre pays…

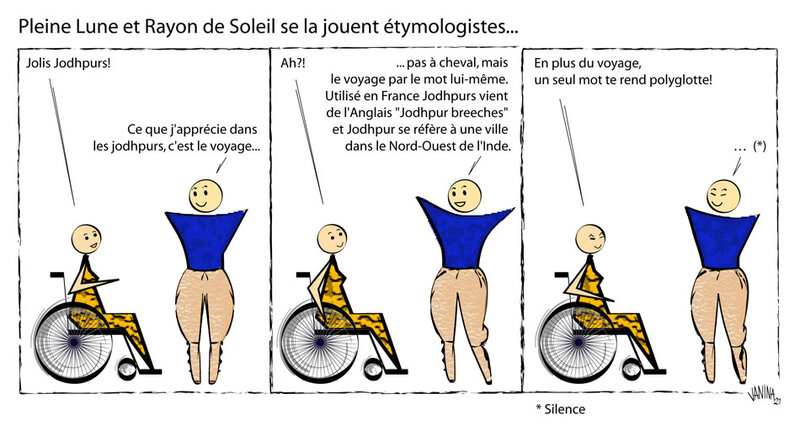

Neil Young, c’était toute notre jeunesse ! À seize ans, le vinyle de l’album « Harvest », on l’avait usé sous le saphir de nos tourne-disques ! Pendant des heures, on tentait les barrés, les majeurs et les diminués sur nos pauvres guitares ! Sans bien comprendre la traduction des paroles, on connaissait les chansons par cœur ! C’était l’âge tendre, celui des accords parfaits, celui de l’inconscience musicienne et des illusions en partance. Plus tard, toujours sous l’addiction quasi fétichiste du country rocker, l’un et l’autre, nous avions sur nos étagères toute sa discographie, sur les murs de nos chambres, tous ses posters et dans les tiroirs, tous ses magazines…

Mon pote avait un faible pour « Cortez The Killer » qu’il écoutait dans son monde de réflexions sans réponse. Le tempo de ce morceau d’anthologie l’adoucissait, un peu comme si chaque note avait sur lui l’effet d’une caresse apaisante. Quand on revenait de la pêche et de la rivière dansante, « Zuma » envahissait la bagnole, et le grand air, et les paysages, et les clins d’yeux du soleil comparse, et ses réverbérations sensationnelles, c’était des moments extraordinaires. Le temps passant, je me suis aperçu que Neil Young nous avait accompagnés comme un grand frère musical. Ici et là, petits cailloux blancs, « On the Beach, Comes a Time, Freedom, Silver and Gold, Chrome Dreams », etc., nous avaient montré le chemin…

Sachant que mon pote était « occupé », je me décidai pourtant à l’appeler ; tant pis pour les dommages collatéraux. À l’avance, je savais, de par la seule intonation de sa voix, tout le dérangement que j’allais créer dans son emploi du temps, au cas où il me répondrait ; quitte à subir ses foudres, j’osai compromettre son samedi après-midi.

Je fis sonner son téléphone… VIP de son amitié, je savais au fond de moi que j’avais mes entrées personnelles chez lui, qu’elles étaient du domaine de cette fameuse complicité indéfectible, celle où l’on partageait tous nos sentiments véridiques dans ce même creuset d’Amitié sans faille ; je savais qu’il m’écoutait encore, quand il n’entendait plus personne. Parce qu’il reconnut mon numéro de téléphone affiché, il décrocha son portable…

J’entendis qu’il se raclait la gorge ; avant qu’il me balançât sa contrariété dans les dents, j’y allai de mon couplet sur Neil Young et de son inimaginable et inespéré passage à Lyon. Je compris bien vite que j’avais touché dans le mille, je le connaissais tellement ; il savait de son côté que je ne l’aurais jamais appelé pour rien. Bien sûr qu’il était d’accord pour aller au concert ! Je sentis son enthousiasme enfler dans sa voix ! C’était comme si, tout à coup, j’avais plus qu’embelli son après-midi, mieux que sa gonzesse et ses simagrées !

En deux coups de cuillère à pot, nous eûmes les réservations ! Un mercredi soir de fin juin 2008, comblés de frissons, nous assistâmes au concert de Neil Young ; guitare, harmonica, piano, il ne manquait rien. À seulement quelques mètres, il chanta : « Mother Earth ». Au milieu de la foule, mon pote était au garde-à-vous, ne cachant même pas ses larmes ; les yeux plantés dans le plafond, il voyait le ciel et ses étoiles ; il me murmura que c’était la chanson pour sa maman…

Dix ans plus tard, dans la petite église du village, soudain, j’entendis une voix s’élever et se confondre d’Amour avec les échos des voûtes et les couleurs des vitraux ; c’était Neil Young. Devant l’autel froid et ses fleurs en plastique, sur deux tréteaux, il y avait mon pote allongé dans son cercueil en bois d’éternité. Tout à coup, venu d’une jeunesse désormais vieille, ce « Old man » me traversa le corps et me transperça l’âme…